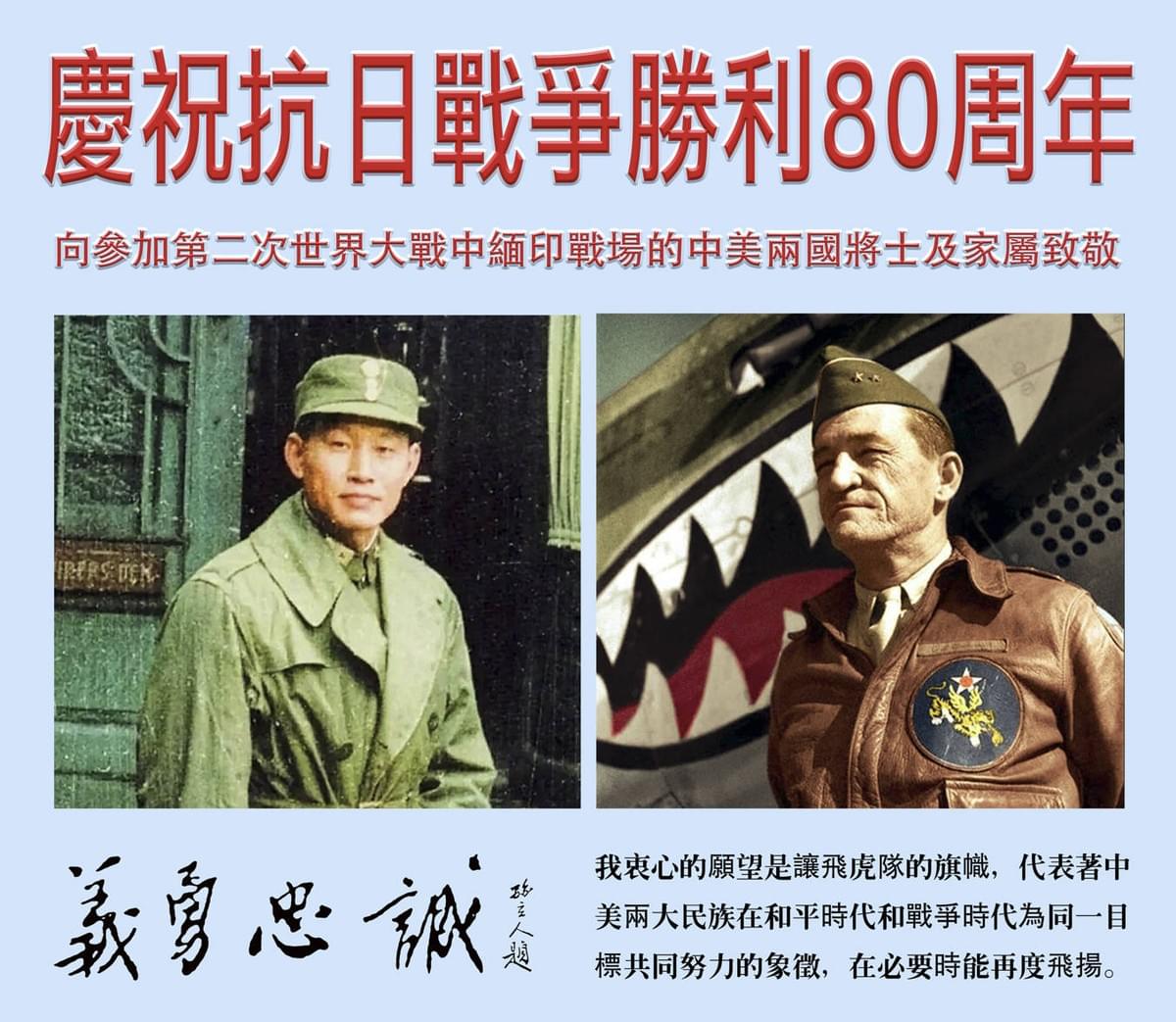

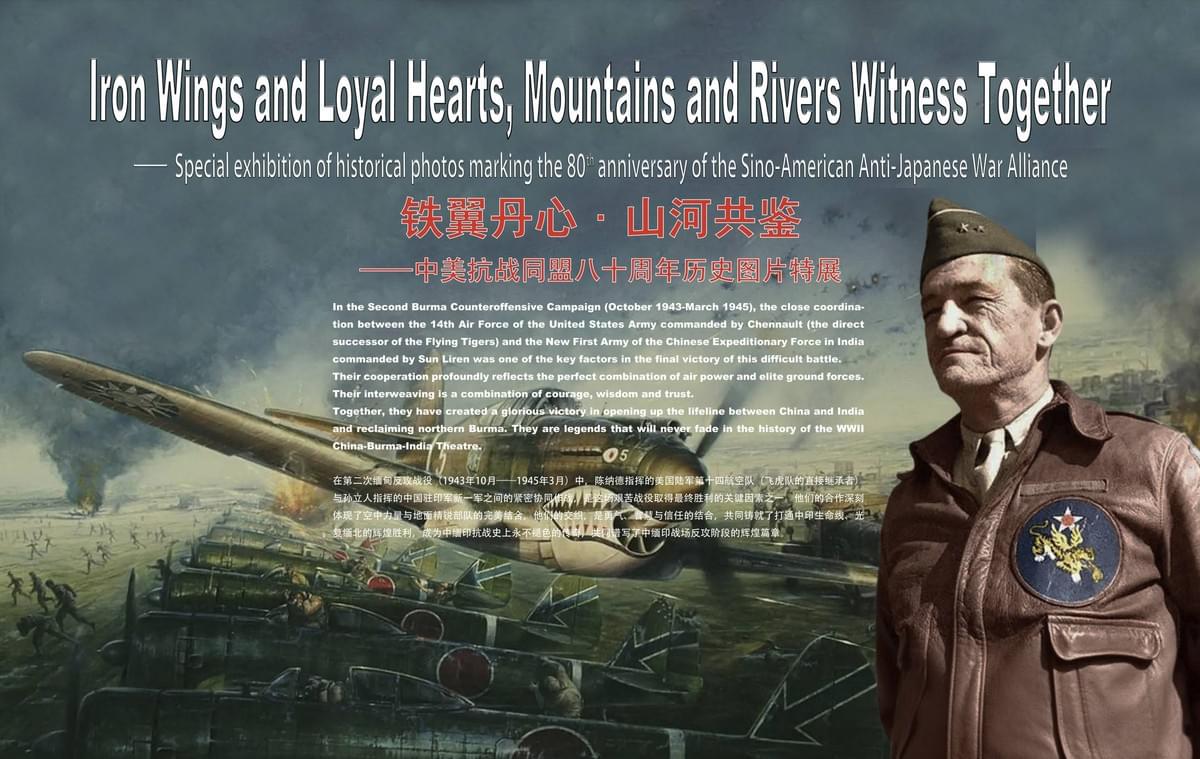

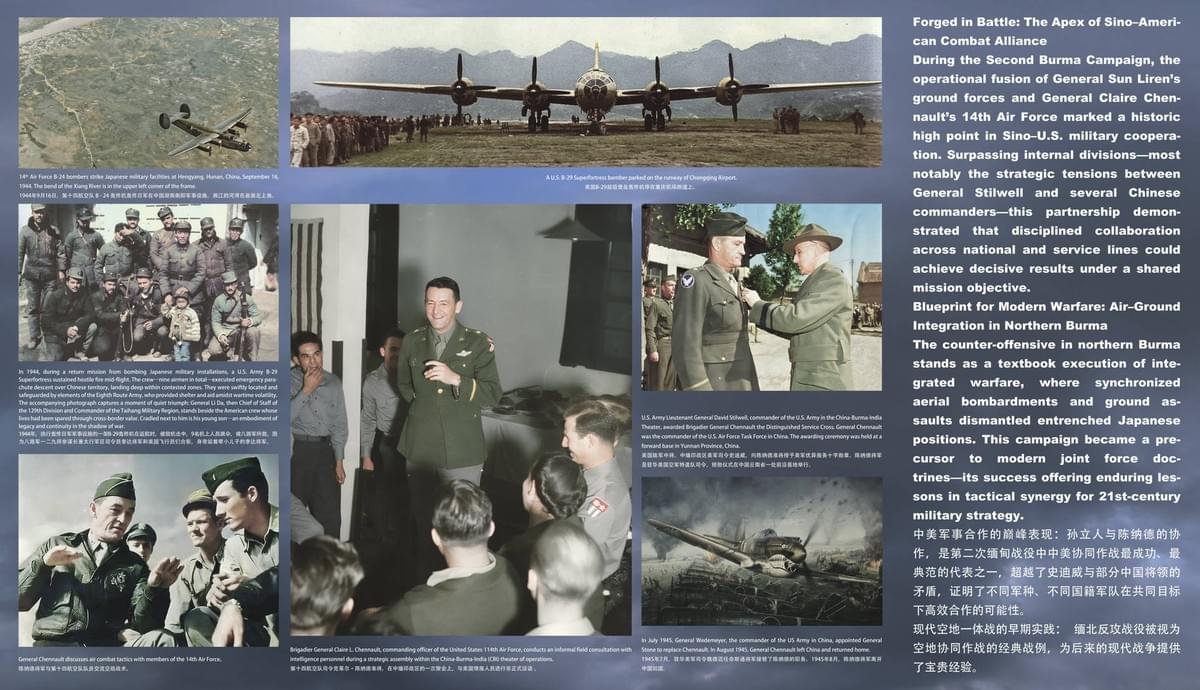

2025年8月15日,《飛虎雄鷹·中緬鐵流——陳納德與孫立人的跨洋戰誼》紀念中美抗戰同盟80周年歷史圖片特展,在美國路易斯安那州門羅市陳納德航空軍事博物館盛大啟幕。本次展覽由美國加州第二次世界大戰中緬印戰場文物展、陳納德航空軍事博物館、中華孫立人研究會聯合主辦,以珍貴歷史圖片為紐帶,重溫二戰時期中美兩國在中緬印戰場的並肩戰史。

開幕式現場,美國加州前眾議院議員朱感生在致辭中強調,舉辦此次特展,既是為了銘記中緬印戰場的烽火歲月、守護來之不易的和平,更是向曾投身該戰場的中美兩國將士及其家屬致以最崇高的敬意,讓跨越國界的戰友情誼代代相傳。陳納德航空軍事博物館館長尼爾·凱樂威則表示,展覽聚焦二戰時期中美軍民凝聚的國際合作精神與無畏勇氣,是對這一現代史關鍵階段兩國友誼的深情致敬。未來,博物館將持續以歷史為橋、以文化為媒,推動不同國家與文化間的理解與交流。

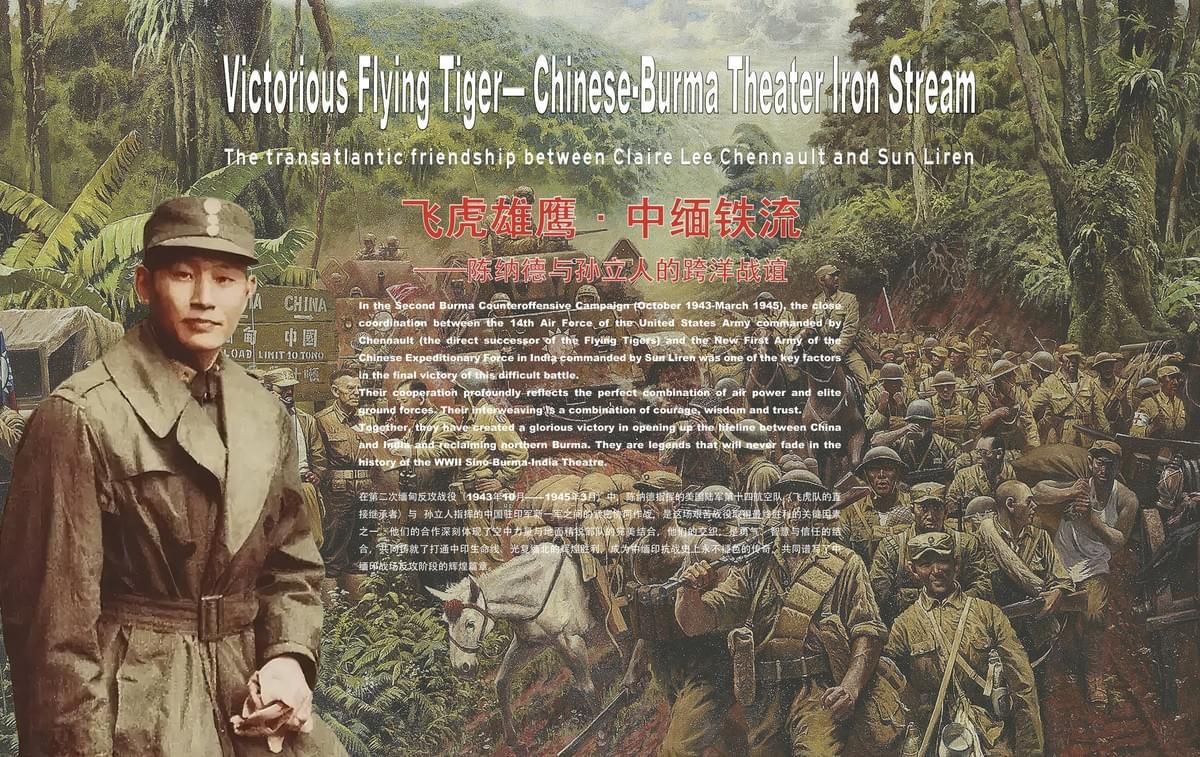

回溯歷史,兩位主角的抗戰征程堪稱傳奇。

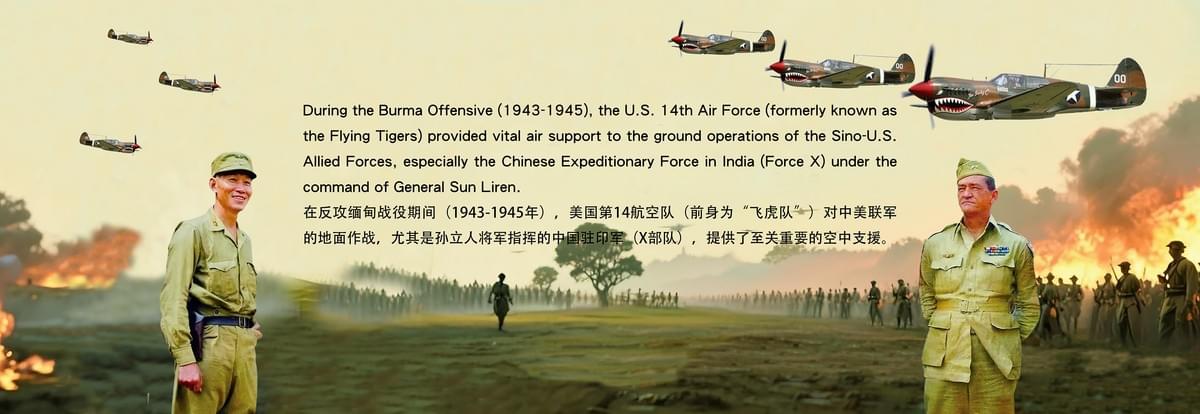

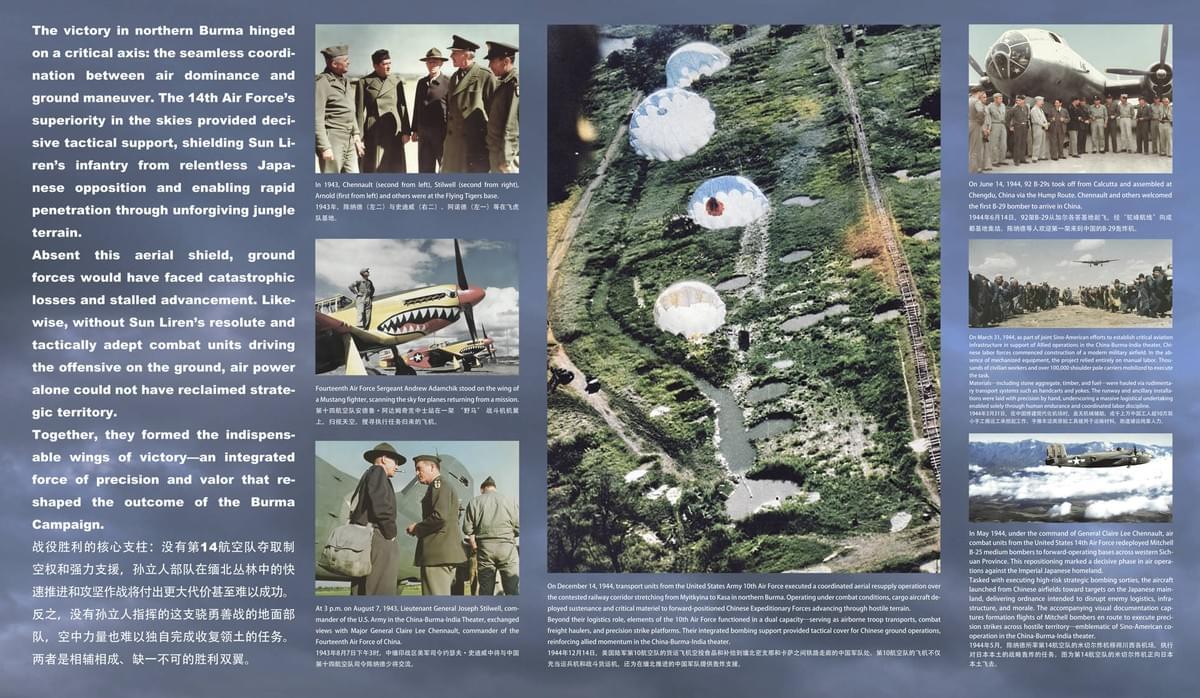

對於陳納德而言,1936年是其與中國抗戰緊密聯結的起點,他受宋美齡任命擔任中國空軍顧問,開啟協助建設中國空中力量的使命;1937年退役後,他正式出任國民黨政府航空委員會顧問,深度參與中國抗戰籌劃。1941年,由他組建的美國志願航空隊(“飛虎隊”)橫空出世,在對日空戰中屢創佳績,成為中國戰場的空中勁旅。1942年,陳納德重歸美軍序列,以准將身份執掌部隊;1943年3月10日,美軍駐華特遣隊正式改編為美國陸軍第14航空隊,他晉升少將並任司令,帶領這支“飛虎隊”繼承者,在中緬戰區的對日空戰中持續發力,為中國抗戰勝利築牢空中屏障。1945年7月,陳納德辭職返美,獲授青天白日大藍綬帶,其與中國的抗戰情緣就此定格為歷史經典。

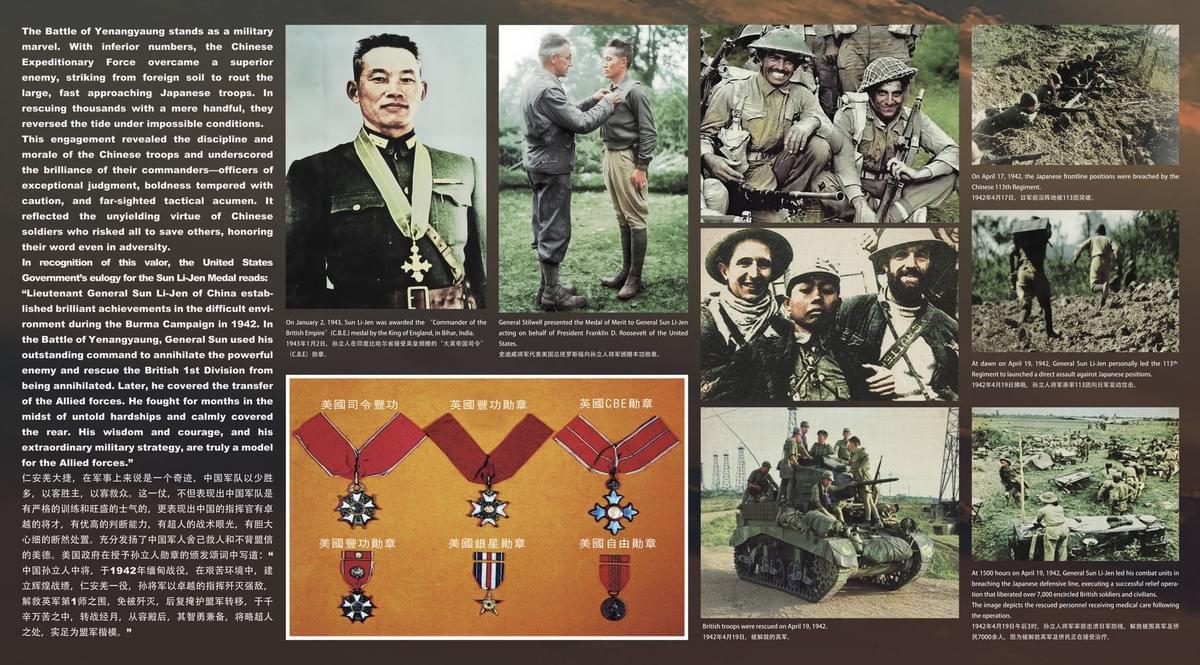

而孫立人將軍的抗戰履歷,同樣寫滿鐵血榮光。作為科班出身的將領,他先後畢業於清華大學、美國普渡大學及維吉尼亞軍事學院,1925年還赴英、德、法等歐洲國家考察軍事,積累了深厚的軍事素養。1928年回國後,他逐步投身軍旅,1932年任財政部稅務警察總團第四團團長。全面抗戰爆發後,1937年他率部參加淞滬會戰,奮勇抗擊日軍卻身負重傷;1938年再赴武漢保衛戰前線,續寫抗戰士氣。1942年第一次緬甸戰役中,時任新三十八師師長的孫立人,指揮部隊取得震撼人心的“仁安羌大捷”——中國軍隊以少勝多、以客勝主,成功解救被圍英軍第1師,更用實力展現出嚴格的訓練水平、旺盛的戰鬥意志,以及指揮官卓越的戰術眼光與決斷力。美國政府在授予孫立人勳章的頌詞中評價:“其智勇兼備,將略超人之處,實足為盟軍楷模”,高度肯定他在緬甸戰役中的不朽功績。

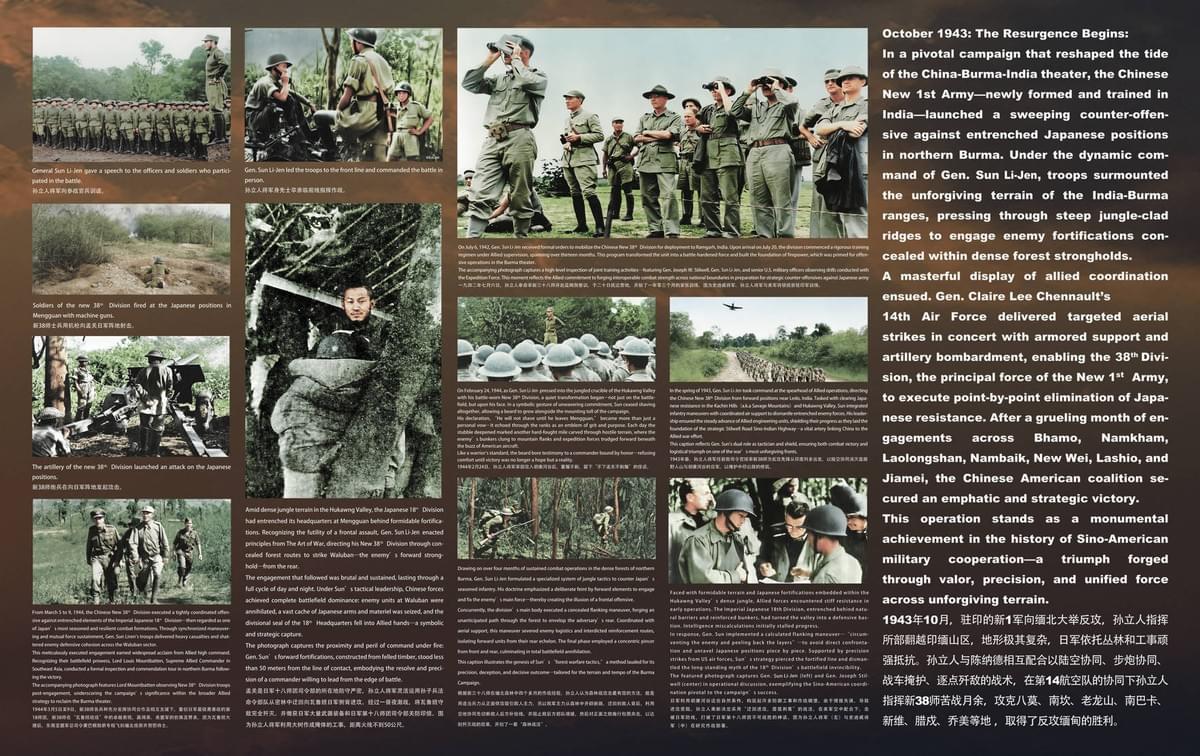

值得銘記的是,在1943年10月至1945年3月的第二次緬甸反攻戰役中,陳納德指揮的美國陸軍第14航空隊與孫立人率領的中國駐印軍新一軍,上演了“空地協同”的經典戰例。空中力量的精準支援與地面部隊的勇猛推進完美結合,兩人以勇氣、智慧與信任為基石,帶領部隊打通中印生命線、光復緬北,共同鑄就中緬印抗戰史上的輝煌篇章,也讓這段跨洋戰誼成為中美同盟抗敵的永恆見證。

(摄影、文字稿 安 迪)